たとえドラコの炎が永遠に消えずとも、いずれ何もかもが終わってくれるかもしれないとリードは考えていた。

怒りの炎が彼女の胸から、与えられた身体と身分を焼き尽くし、自分という鎖から解放されるのではないかと。

しかしその炎に、自分の炎に触れようと、手に掴もうとした時、自分は今までに一度もその炎を扱いきれていなかったのではないかと、ふとそんなことが脳裏から浮かび上がった。

よくやった、ラフシニー。

しかし、私に褒められただけでもう満足なのか?

それとも影が私を、“リーダー”を取って代わる用意が……すでにできているか?

なら、そのチャンスを与えてやろう。お前の炎で、私は灰にしてみるといい。

それでもお前は……私に手を差し伸べるつもりか?

……

炎はめらめらと燃え、彼女の影がゆらゆらと揺らめく。

しかしリードは視線を逸らした。

すぐそこには目覚めたばかりのケリーがいて、折りたたまれた古いエプロンから身体を起き上がらせようとしている。そんな彼女を、モニは鼻歌を歌いながら、せっせと傷口を洗い世話を焼いている。

……姉さん、どうしてここにいるの?

ここに来た時、姉さんは一体何を見たの?

あの夜の焚火は、とても明るいものだった。

落ち着いた際に、再開した商売が上手くいくようにと、ヴィーンは祈りながらあたりをうろうろしていた。片やセルモンは自分の武器に、さらに有刺鉄線を巻き付けようとしていた。

みんな冗談を交えながら彼女をリーダーと揶揄うが、それでも真摯に、みんなをここまで導いてくれたことに感謝をしてくれた。

かつてヴィクトリア人がゲール王に尊号を与えた後に、この儀式の石陣の上に王宮が建てられた。

それより以前は……ターラー人たちの土地だったはずだ。

彼女は遠い昔の日に過ごした、祝祭の冬の夜のことを思い出した。

二人は暖炉の前でまったく同じ見た目をした真新しい外套を交換し、二人とも笑顔を見せている写真を残していった。

それはとても愛おしく……そして暖かな炎であった。

だから……いや。

自分が影だってことは、もう気にしていないよ。

私は姉さんの影じゃないから。私はただ、みんなが思ってる“リーダー”の影に過ぎないから。

彼らは生き延びたい道を願っている、自分たちの生活を取り戻そうとしている。そんな私は、またまた彼らに必要とされただけ。

だから姉さん、私が姉さんを燃やし尽くす必要なんてないんだよ。

死ぬのは怖くないだって?そんなこと言わないでケリーちゃん、死ぬのを怖がることだって、別に悪いことでもなんでもないのよ?

ほかのターラー人の力になれないまま、私たちと同じようにターラー人を助けようとするダブリンに殺されることなんて、無念でしかないじゃないの。

……モニさん、あなた昔と比べて結構お喋りになったものね。

炎症を抑える薬がまだ残っているからいいものの……いッ……

あっ、ごめんなさい。痛かった?

あらリードちゃん、お帰りなさい。

(リードがモニの所に近寄ってくる)

今夜ここで隠れていても問題はないだろう。おそらくあのアーツに操られた死者たちと遭遇することはないはずだから。

周りの様子を見てくれたの?それならよかった。

私もできればしばらく休んでおきたかったのよ。ほら、ケリーちゃんの容態……かなり悪いから。

……

どうしたのリード?そんな顔しちゃって……

……フフッ、そう言えば私たち、最初はリードのことをお医者さんって思ってたけど、まさか診てもらったらみんな何かしらのケガを負っていたとはね。

ねえリード、私のケガって酷いかしら?

いや、そこまでじゃない……キミのケガなら良くなるから、心配しないで。

……それよりも、私の炎が怖いって思う?

そんなことあるわけないでしょ。

……

目の前にいる負傷したターラー人に、リードは手を差し伸べた。

ドラコの怒りの炎は、今でも彼女の血の中で煮えくり返っている。その昔、赤き龍は自らの民たちのために血を流し、一滴の血をもってして野原を焼き尽くした。

そんな炎に身を焼かれながらも、リードは燃えるような熱さを帯びた吐息を呑み込んだ。

だがしかし、それで痛みを宥めることができるのであれば、彼女は喜んで我が身を焦がし続けよう。

――本物の炎を携えていなくとも、僅かな光にすら照らされることがなくとも。

それでもその場にいた人たちはみな、ある種の感覚を――朝に目覚めた際の清らかさにも似た、命の流れを感じたのであった。

ふぅ……

その顔……少しは良くなったんじゃないのかしら?

ええ……ねえリード、ほかのお医者さんもあなたと同じようなことをするとは到底思えないのだけれど、あなたってばやっぱりお医者さんなんじゃない?

……いいや、医者じゃないよ。でも、私もようやく自分の炎を扱うことができた。

だから今日はもう寝よう。おやすみなさい、ケリー。いい夜を。

ヴィクトリア軍以外の者もこの高速戦艦に乗れるとは思いもしなかったよ。

こいつからヴィクトリアの旗が下ろされた時に考えを改めるべきだったな。

お前たちに敵意を向けるつもりならないさ、ターラー人。お前たちの軍事的素養と、お前たちのあの指導者にしか興味がないのでな。

稀に見る公爵様の客人なんだ。そんな彼女が実は、ただ単にそのドラコの血筋に持て囃されていただけなんてことは起こさないでもらいたいね。

骨身にまで我らへの憎しみが染みついているとは、まったくヴィクトリア人は救いようがない連中だな。

まあいい、あのお方が演説された時にも気付くだろうさ。この戦艦にいる兵たちを統べる主は誰なのかをな。

なあ、結局のところあんたってのばダブリンなのか?ダブリンっぽい恰好をしてねえから、分からなくてよ。

でもまあ、あんたがどういう人なのかは正直言ってどうでもいいな。あんたはヴィクトリア人から俺たちを助けてくれたんだ、だったらあんたについて行くだけだよ。

……あの時は本当にすまなかった、ほかの仲間を助けられてなくて。

いいんだよ……気にするな。こっからは俺も人を助けて、あいつらの分まで生きていくつもりだよ。

……そうか。

ところでリードちゃん、あの人たちってばもう私たちを追いかけてこなくなったのかしら?

うん、追跡していたあの部隊が唐突に消えたのは不可解だけれど、でも私たちからすれば願ったり叶ったりだ。

となればダブリンの軍は、きっとすでに集結し終えているはずだ。

……これからヴィクトリアに向けて、ターラー人が自らの声を発する時が来るだろう。

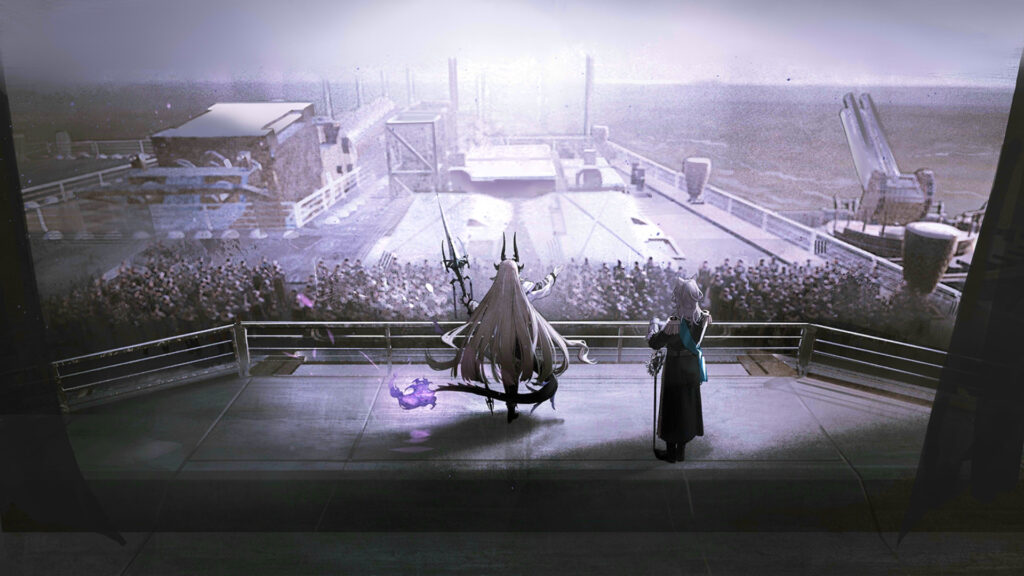

兵士諸君よ。

ダブリンを率いて、我々はヴィクトリアの各地からここへ集ってきた。公爵閣下の軍と会合したのも、すべては共に生き残りをかけた戦争をするため。

今まで多くの者たちはきっと、ダブリンの名を聞いたことはなかっただろう。ましてや我々がなんのために戦っているのかすらも、理解していないのかもしれない。

諸君らの戦争はすでに目前に迫ってはいるが、しかし、我々の争いは過去十年において幾度も引き起こされてきたものだ。今もどこかで、ターラー人たちは血を流し続けている。

ターラー人がその身に受けた苦難、それを単に“差別”という言葉で片付けるには大きすぎる。ターラー人たちの街は灰となり、都市が焦土と化したところを私は見てきたのだから。

だが彼らは、たかが普通の暮らしを願っているだけの彼らは、殺されるかもしれないという危険を冒してまで、我々の兵士を迎え入れ、あまつさえ僅かばかりのパンを分けて与えてくれた。

ターラー人は藻掻きながらも、我々に助けを求めてきたのだ。だがその救いの手を、彼らは十年ほど待っていたというわけではない、数百年もの間彼らは待ち続けてきたのだ。

力を有する同胞たちに乞い、首を下げてきた……良識ある隣人に、ましてや暴力に与しないヴィクトリア人にさえも。

“私たちを見てくれ”と、彼らはそう我々に懇願してきたのだ。

そうした今、我々のうちに自らをターラー人だと自覚する者が出てきてくれたものだが、その一方でこう訊ねてくる者も現れるだろう。“我々は一体誰に手を差し伸べるのだ”とな。

ターラー人、ターラー人。あなたとこうも長い間ずっと一緒にいるものだから、私たちもこの言葉に慣れちゃったわ

それでずっとあなたに話したかったことがあるの、リードちゃん。私は以前、とある工場で働いてたわ。防護措置はあってないようなものだったから、みんなじわじわと鉱石病に蝕まれて、死んでいった。

でもね、そんなターラー人に危険な仕事をさせてるそこの工場長も、ターラー人だったのよ。

あなたみたいに、とてもキレイなヴィクトリア語を話す人もいたわ。彼らは私たちと同じところから生まれたのに、私たちと話すことで訛りが出ることをとても恐れていた……

ねえ、ターラー人って一体なんなの?私たちは一体、誰を助けにいけばいいの?

……私もそれについてずっと考えてきた。だから、私の考えを聞いてくれるかな?

教えてちょうだいな、リードちゃん。今はさっさと逃げなきゃって時でもないから、どうかあなたの考えを聞かせてちょうだい。

うん……今の私ならもしかすれば、それは数百年後、私たちが受けた苦難からようやく出てきた一つ名前なんだって言うのかもしれない。

その昔、ヴィクトリア人は長い年月をかけて、この世からターラーという名を消し去ろうとした。キミたちも察してると思うけど、自分たちはなんらかのイメージと結びついているだけなんだって。

ヴィクトリア人は、私たちをターラー人なんて呼んではくれないさ。“醜い言葉を発する教養のない田舎者”だとか、“手に職もつけない無頼漢ども、卑しい身分の下等民族”としかね……

あるいは、我らの名を名乗ったヤツらに、堂々と自分たちの財を、土地と権利を……あまつさえ肉親の命すらも奪われていったことを経験した者もいるはずだ。

“なぜ、頑なに自らの言葉と文化を諦めないのか”と、そう訊ねてくる者も現れるだろう。“なぜ祝いの日に、ヴィクトリア人と同じ歌を歌わないのか”と。

無論、自分はターラー人ではあるが、強い遺志と野心を貫いたからこそ富を築き、十分な教育を受けて上流階級社会に足を踏み入れることができたと言う者も現れるはずだ。

自らのアイデンティティを斬り捨て、家を裏切らなければ、ヤツらに一般人として扱われることはない――なんと滑稽で、皮肉めいたことだろうか。

我々ターラー人の英才たちが名を馳せるためにはまず最初に、ヴィクトリア人にならなければならないとは。

ウェリントン公爵閣下におかれても、きっと誰よりも理解していることだろう……

その身にターラーの血が流れていること知る者は、もはや数多くないということを。

……

しかし、ヴィクトリアはなんとしてでも我々の名を奪おうと試みてきたが、ヤツらは果たして、ターラーという存在を忘れ去ることができたのだろうか?

もし忘れ去ることができたのであれば、なぜターラー王朝が滅んで二百年も経った後、この私、ゲール王の末裔、生き残ったドラコが。

――アスランから送り込まれてきた刺客に、両親が殺され血の池に倒れる場面を見なければならなかったのか?

ヤツらは今でも恐れている。我々が自らの名を思い出すことに、ヤツらの嘘偽りを見破ることに。

そのために私はここに来た。皆にそのすべてを思い出してもらうために、ここへやって来たのだ。

つまり昔、ヴィクトリアの貴族がターラーにやって来て、ターラー人たちを全員自分の領民にしたってこと?

うん、大まかだけど、史書にはそう書かれている。

ターラーについては、そのほとんどはでっち上げられたものだけれど、それでも本物の歴史も少しは残されている。

ヴィクトリアは無理やりターラーの地の君主をゲール王として封じ、多くのヴィクトリア貴族と冊封を結ぶように脅してきた。ターラーの地に対する不平等な扱いも、その時に条例で明文化された。

ターラー人の訛りと言葉も、その時に自身の身分と結びつくことになったんだ。ヴィクトリア人たちから、ターラー人は愚かだと、粗暴だと、教養がないと好き放題言われるがまま。

だがそんなこと、誰から教わった?ここ数百年間、我々は誰からそんなことを教わってきたのだろうか?

ターラー人たちはすでにゆっくりではあるが、最初のあの地から逃れることが出来た。しかし移動都市と共にヴィクトリア各地流れ着いた今でも、ヤツらと同等の権利を得られないでいる。

各名門が集う宴会や高等教育機関に、未だかつて我々の席が設けられただろうか?我々の中に、手に職をつけていない者が多くいるのは、すべてヤツらが我々の働く権利を奪ってきたからではないだろうか?

“ターラー”という名が消されてきた年月を経て、我々が受けてきた不公平も巧妙に姿を隠してきたのだ。だがそれもついに、我々が追い詰められてきたことでその姿を暴くことができた。

本物の歴史だろうと、後世にでっち上げられた物語だろうと、ターラーの源流を辿った話なら、私はたくさん知ってる。

真実に記された不公平も、偽りの夢も全部、キミたちに教えてあげよう。

けど私から教えられなくともキミたちは……きっと過去から逃げようと考えるはずだ。

そりゃそうだ、でないと生きてられねえぜ!

そうだね。だから私たちがターラー人であることを自覚したとしても、もう構わない。

消灯の鐘が鳴り響いているところならきっと、誰もが夜を照らす火を必要としてるはずだ。

私たちが抗うべきなのは、私たちの身に降りかかった不幸、それだけなのだから。

だからターラー人のために戦っているのも、やむを得ないことなんだ。

そして今、我々はオーク郡にやってきた。かつてターラー人の街を有し、なのに暴虐な輩たちが引き起こした大火の中で灰となってしまったオーク郡にやってきた。

この中に優れた視力の持ち主がいたとすれば、向こうにある天災に滅ぼされた古城をここから見ることができるだろう。あれもすべて、ターラー人の傷痕だ。

しかし、我々の目的は決して往日のターラーの地を回復させ、歴史の残骸を再建することにあるわけではない。

我々はこの大地における新しい放浪者だ。新たな時代、そして新たな秩序が敷かれた新たな道に、私が諸君らを導いていこう。

――この戦艦の次の停泊地は、ロンディニウムだ。

無論、ヴィクトリアの王冠を奪うつもりもない。自らの手中に収めるべく、ヴィクトリアから奪い取るのは我々の運命だけだ。

ここまで来て、諸君らもきっと理解したことだろう、ヴィクトリアがターラーに課してきた支配と隷属を。ならばそのヴィクトリアに、そろそろ己が過去にしでかした行いの正当性を否定させてやる時が来た。

この戦争はきっとロンディニウムだけに留まることはないだろう。だが、長く苦しい戦いを恐れる我々でもないはずだ。

火はすでに燃やされた。

その火はやがて、この大地の陳腐化した秩序を焼き尽くし、我々の身に縛り上げている、すでに錆びて久しい枷をも焼き尽くしてくれるはずだ。

そしていずれやって来るであろう新秩序に、私が諸君らを招待しよう。

ターラーだろうがヴィクトリアだろうが、地域も出身も問わず、ただ己の栄光のために戦い、新しくやってくる時代のために戦う戦争へと招待しよう。

ターラー人がヴィクトリア人と同じように、自由に文字を書き自由に夢を見ることができるその時まで、何人たりとも我々の進軍を止めることはできないのだ。

でもリードちゃん、私たちは何と戦うの?“ターラー人の生存のために”って、それだけだと大雑把すぎて分からないわ。

そうだね……なら昔、命はか弱いものだって、私は思っていた。

この地にはたくさん、私たちの命を奪おうとするものがいる。私たちはそれから逃れ、死と戦うために、抗うために努力してきただけなんだって。

もちろんだけど、それに勝てる人はいないよ。

もし他人の命ばかりに目を向けていたら、私はどうやって至るところに存在する犠牲と非業の死に直面すればいいのだろうか?

とは言え、命というものは、重い。それから目を背けることなんて、私にはできない。

死を克服することだって、私たちにできるはずもない。けど私たちは……その命に、生きる尊厳を与えることはできるはずだ。

だからターラー人も……夜には暖かな火を起こし、酒を手にしながら歌うことだってしていいはずなんだ。

逃げ惑う必要も、愛する者たちを離ればなれになる必要はないはずだ。

ターラー人にも穏やかな暮らしを過ごせる故郷を、それが私の願い。

ここまで別れを告げてきた者たちとそこで再会することが、私の願いだ。

葦を吹き抜けていく風がざわめく中、彼女は鼓動する炎から身を焦がすような痛みを感じた。

所詮は遥か遠い夢物語、ここにいる誰もが、その日がやってくる時まで生きているはずもないだろうと彼女は痛感したからだ。

……ダブリンの炎は、きっとここまでやってくる。

きっと……残酷な炎に違いない。きっと多くの命が、戦火を燃やす燃料と化すだろう。

でも、そんな時が来たとしても、命の重みが変わることはない。

……だから行こう、私たちもきっとそうなってしまうのだから。

あっ、そうだ。私昨日ね、家から手紙が届いたのよ。

みんなそれなりに元気にしていたわ、少なくとも生きてたわね。で私たちが戦争から帰ってきたら、もしかしたらもっとマシな暮らしを過ごしているんじゃないかしら、うふふ。

あらモニさん、どうしたの?まただんまりなあなたに戻っちゃっているわよ?

あっ、ごめんなさい。ただちょっと、暮らしってどういうものなのかなって、考えていただけなの。

……じゃあそうだね、歌は歌いたい?

そうよ、今日はせっかく追い掛け回されなくて済むいい日なんだから、歌いましょうよ。

……

暖炉の光に包まれて微睡み、ハチミツと、酒とスープの夢を見た♪

でもリード、もし私たちがダブリンと一緒に行動することになったら、あなたどうするの?

心配しないで。

同じターラー人の夢を叶えようとしている以上、私も姉さんも一緒だ。

その日がやってきたら、私は姉さんに会いに行くよ。